深圳珊瑚保育团队:

大鹏湾的海底“育林人”

大鹏湾的海底“育林人”作为内地一线城市中唯一具有珊瑚分布的城市,深圳东部的大鹏南澳附近,近70种石珊瑚遍布在193公顷的海域,与西部海域的红树林湿地交相呼应,形成深圳的“海洋生态之肺”。

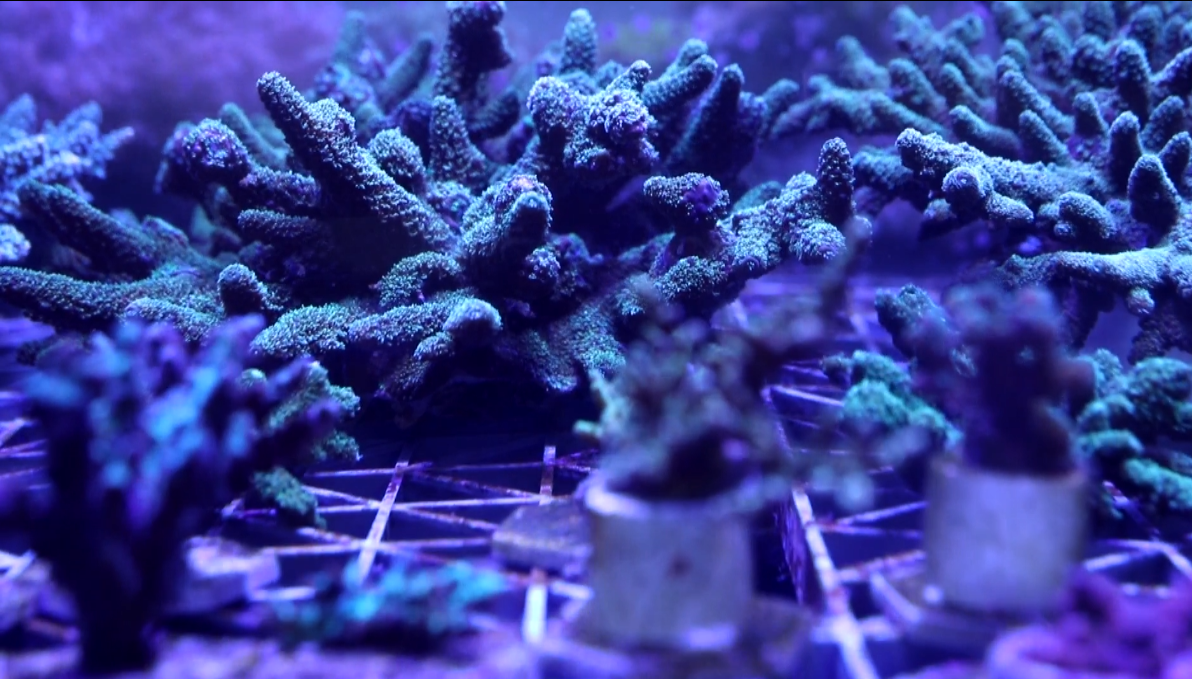

但由于自然因素以及一些岸上工程,造成珊瑚群落生态系统退化,急需保护和人工增殖种植,增加珊瑚数量,提高珊瑚覆盖率和分布。

如今,为了保护这片深圳的“海洋瑰宝”,大鹏湾的海底“育林人”们通过人工培育珊瑚技术,提高区域珊瑚覆盖率已超过5%。

什么是珊瑚保育?

即借助专业知识和科学力量开展珊瑚种质资源保护、珊瑚遗传育种、珊瑚种植培育以及珊瑚礁生态修复等方面的保护活动,其最终目的是在保护现有的珊瑚种质资源基础上,同时人为修复已经衰退的珊瑚资源。

在位于大澳湾附近的一处码头,广东海洋大学深圳研究院珊瑚保育团队和志愿者们正装载种植珊瑚所需要的设备上船,他们将前往距离一公里外的“水下农场”,将珊瑚苗圃里生长过密的珊瑚进行剪枝再培育作业。

广东海洋大学深圳研究院珊瑚保育中心副主任、高级工程师廖宝林介绍,当日任务主要是种植70株左右的珊瑚。

从备料、换装、起航到下海,大家的动作一气呵成,深圳卫视&壹深圳客户端记者也跟随工作人员一同潜入海底,开始珊瑚保育工作。

在水下的珊瑚礁保育区内,记者跟随着保育团队学习了种植珊瑚的技术。珊瑚种植虽说像种树,看似简单的“一插一种”,却在海浪和气压的作用下,显得异常艰难。

深圳海域水下能见度不高,经常伸手不见五指,水下作业的操作难度非常大。举例来说,遇到海况不好的时候,半小时都不一定能拧好一个螺丝。保育团队5个人经过了1个小时的水下作业,才完成了70株珊瑚采摘、剪切到再种植的过程。

人工种植珊瑚超15万株

修复珊瑚礁面积超15公顷

近年来,深圳一直大力推动大鹏海域珊瑚礁生态修复建设,尤其是大鹏新区成立后,通过积极引入海洋类科研机构开展技术研究、大力引导民间公益组织进行社会宣传,牵头促成当地具有影响力的大型企业投入生态补偿等。

“我们种植的珊瑚苗成活率能够达到80%以上。”廖宝林介绍,修复区域涉及很广,包括大鹏湾的大梅沙、大澳湾、大鹿湾、以及杨梅坑等地。

下一步,团队将对珊瑚共生微生物、有性繁殖等领域开展研究和培育。“ 希望在5~10年内,能够将我们深圳区域的珊瑚恢复到30年前的美丽景象。 ”

从“小珊瑚”到“大牧场”

大鹏湾国家级海洋牧场今年年底开建

珊瑚礁生态系统是天然的渔场,相比于经济性鱼类增殖放流带来的短期渔业资源增长,珊瑚礁生态系统的养护能够从根本上改善海域资源环境,带动海域渔业资源的平稳可持续性发展。

人工珊瑚礁培育与海洋牧场建设,密不可分,相辅相成。为更好地修复珊瑚礁生态系统,今年年底,全国首个以珊瑚养护为主题的大鹏湾国家级海洋牧场将在深圳开建。

与其他近海区域海洋牧场不同,大鹏湾国家级海洋牧场是全国首个以珊瑚为主题的国家级海洋牧场示范区,“养护”特色突显。

通过投放人工鱼礁、增殖放流、养护渔业资源,以及珍稀濒危物种保护等措施,珊瑚、黑鲷、石斑鱼、海鳗、曼氏无针乌贼等水生生物的栖息地和渔场环境将得到修复,渔业种群资源增殖,生物多样性也会得以进一步维系。

版权声明:节目版权由深圳广播电影电视集团所有,未经许可,严禁转载

还没有人发言,快来抢沙发吧

还没有人发言,快来抢沙发吧