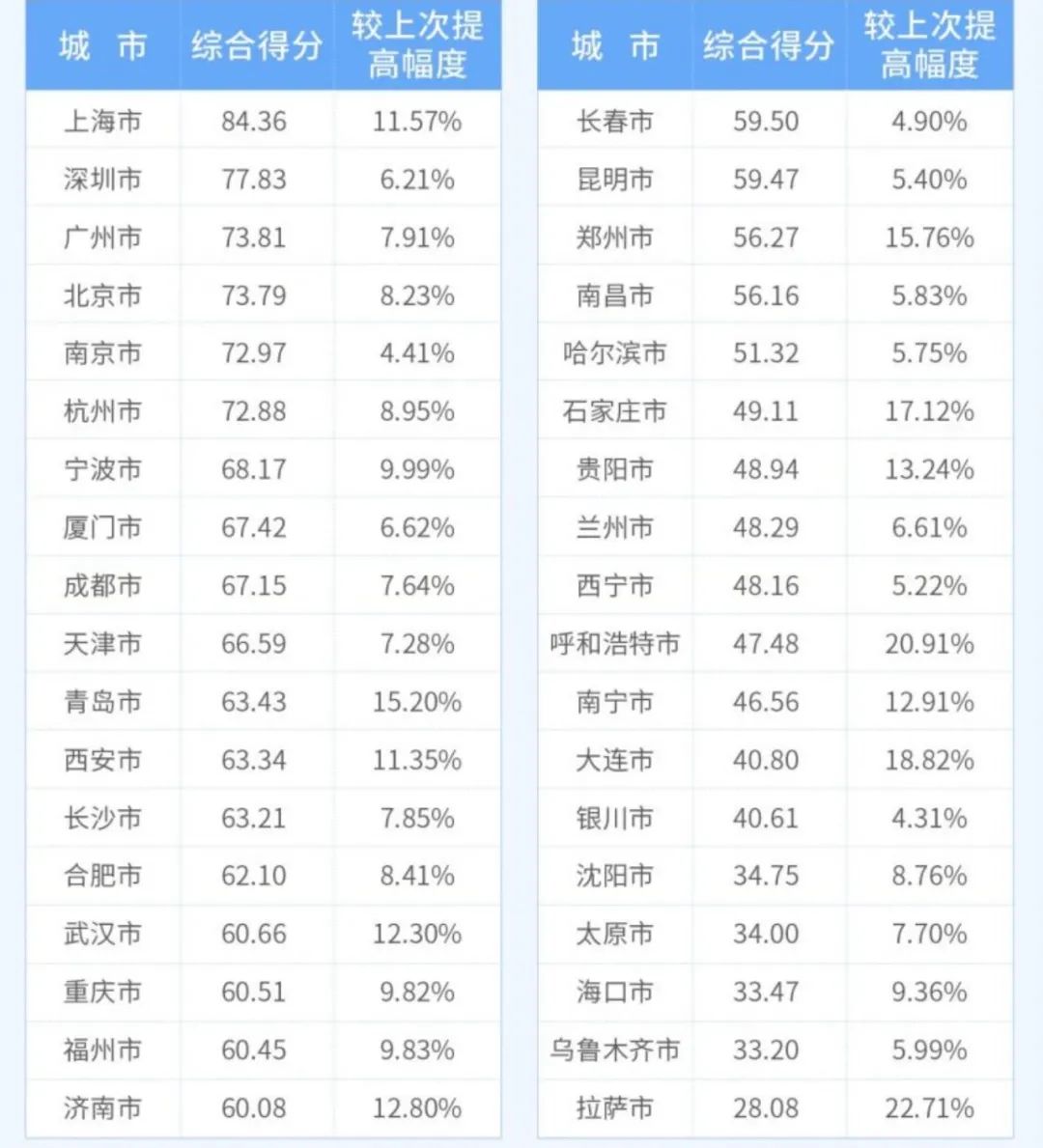

最近,一份反映城市营商环境的评估报告备受关注。日前,由工信部中小企业发展促进中心发布的《2021年中小企业发展环境评估报告》(以下简称《报告》)新鲜出炉,深圳中小企业发展环境以综合得分77.83分位列全国大中城市第二,同比去年提升了6.21%。

小编了解到,这是工信部第二次发布该项评估报告。去年在首届全国优化中小企业发展环境论坛上,工信部中小企业发展促进中心首次发布了《2020年度中小企业发展环境评估报告》,上海、深圳、南京、广州、北京分别位于前5名。

与去年相比,今年深圳依旧保持第二名的佳绩,并实现了分数上的提升。此次发布的《报告》反映了哪些趋势?深圳表现如何?小编觉得有几点值得关注。

据了解,《报告》评估选取了4个直辖市、5个计划单列市和27个省会城市,共计36个典型城市作为评估对象,以上一年度统计数据为基础,由第三方机构独立开展评估。

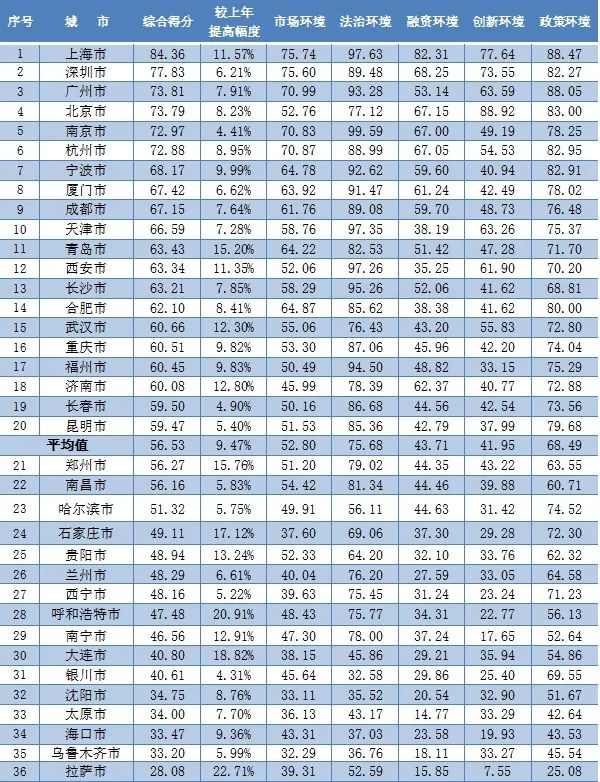

本次评估指标体系共由5个一级指标(市场环境、法治环境、融资环境、创新环境、政策环境)、21个二级指标和37个三级指标构成。

从综合得分看,上海、深圳、广州、北京、南京、杭州、宁波、厦门、成都、天津位居前十。

具体来看,深圳在各项指标都有不错的表现。

首先是市场环境和融资环境,在这两项指标的评估中,深圳都排在了全国第二。根据《报告》,市场环境由市场准入、要素保障、政务服务、市场主体、公平竞争5个二级指标构成。评估显示,上海、深圳、广州、杭州、南京得分居前5位。

融资环境由贷款获得、信用与担保、创业投资、融资满意度4个二级指标构成。评估显示,上海、深圳、北京、杭州、南京得分居前5位。

在创新环境方面,深圳也有不错的表现。根据《报告》,创新环境由创新载体、人力资源、创新投入、成果产出4个二级指标构成。评估显示,北京、上海、深圳、广州、天津得分居前5位。

但在法治环境和政策环境上,深圳此次并没有跻身前五名,虽然分数差距不大,但对标第一梯队,仍有上升空间。

深圳为何能保持第二的佳绩?对中小企业的精准服务,是答案之一。

在深圳,有一句广为流传的说法,叫做政府对企业发展是“无事不扰,有事服务”。2020年,一名海口市政协委员、女企业家袁慧鹰在海口政协十四届五次会议大会发言上讲述了自己在深圳亲身经历的政务“五星级服务”,深圳干部为企业服务的热情与专业,让她感叹“深圳政府服务企业意识深入骨髓”。

这样的服务意识,也渗透到了深圳每一项决策当中。

近年来,深圳着力构建企业服务综合生态,同步推出“深i企”小程序、APP和Web三端服务;持续完善中小企业志愿服务体系,设立市中小企业志愿服务总队,推动成立36个中小企业志愿服务支队和36个中小企业公益服务站(试点)。截至今年5月31日,深圳市一站式市场主体培育和服务平台——“深i企”累计注册商事主体用户突破200万。“深i企”平台还被国家发展改革委评为党的十八大以来深圳经济特区创新举措和经验做法47条之一。

帮助企业,深圳拿出“真金白银”。

今年以来,为应对疫情影响,深圳及时制定出台“纾困解难30条”“培育壮大市场主体30条”“促消费30条”“工业经济稳增长30条”等一系列惠企纾困政策,千方百计为各类市场主体纾困解难。

尤其是出台了一系列针对性强、纾困帮扶效果好的惠企措施,不断升级政策保障体系,持续优化民营及中小企业发展环境。

培育企业,深圳走“专精特新”之路。

据了解,深圳积极构建专精特新企业梯度培育库,加快培育具有较强创新能力的专精特新“小巨人”企业,并推动向制造业单项冠军企业发展。2021年,深圳推动实现“小升规”企业数达2342家,同比增长27.55%,升规企业数连续多年居全省第一。

深圳的营商环境,也为企业提供了良好的发展环境。从2018年至今,深圳已连续出台实施营商环境1.0至5.0系列改革政策,累计推出近千项具体改革措施,持续深化重点领域和关键环节改革,致力于为市场主体营造成长壮大的肥沃土壤,以先行示范的标准打造市场化法治化国际化一流营商环境。当前,深圳已连续2年在国家和省营商环境评价中位居前列,并成功入选全国首批营商环境创新试点城市。

营商环境好不好,企业最有发言权。数据显示,在深圳,每千人拥有企业137户,创业密度连续多年位居全国大中城市首位。截至2021年底,深圳市中小企业总数达241万家,同比增长6.5%,彰显出强劲的发展韧性和创业活力。

纵观整份《报告》,有几点趋势值得关注。

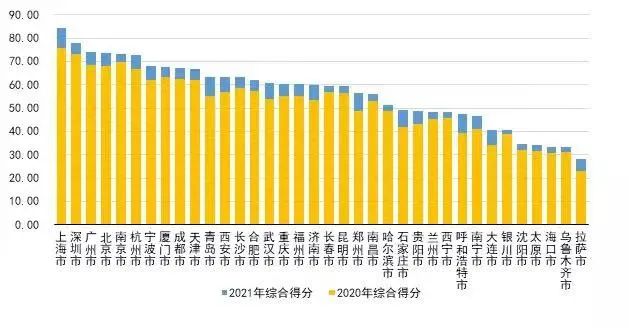

首先,全国中小企业发展环境整体明显改善,各参评城市综合得分均超上次评估,城市间差距略有缩小。

评估显示,2021年度各参评城市综合得分均值为56.53,比上次评估得分均值(51.63)增长9.49%。所有参评城市综合得分较上次均有所提升,超过5%的城市有33个,占比达91.67%;超过10%的城市有12个,占比达33.33%。

各参评城市综合得分变化情况

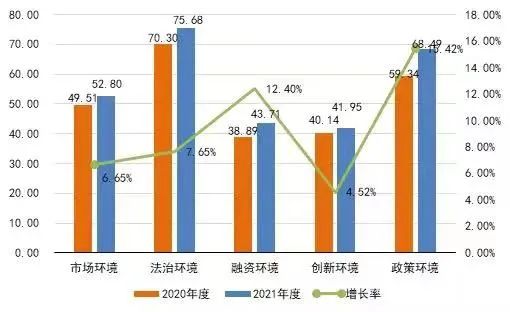

从五个一级指标来看,各参评城市市场环境、法治环境、融资环境、创新环境和政策环境整体均有所改善,得分均值分别为52.80、75.68、43.71、41.95和68.49,分别比上次评估增长6.65%、7.65%、12.40%、4.52%和15.42%。

参评城市一级指标得分均值变化情况

2021年度各城市综合得分离散程度为0.2485,比上次评估减少0.0110,五大环境得分离散度均有所减小,各城市总体差距持续缩小。

其次,“专精特新”中小企业成为创新中坚力量,创新资源大量集中于一线城市的现象依然较为突出。

评估显示,各城市普遍重视营造良好创新环境,参评城市创新环境平均得分从40.14提升至41.95,其中,有15个城市超过平均分,占比达41.67%。各参评城市已基本建立“专精特新”企业培育体系,并印发培育或认定办法、建立企业动态库,资金奖补力度持续加大。从参评城市专精特新“小巨人”培育成果来看,共计培育2338家,占全国总数的49%。“专精特新”中小企业已成为创新投入的中坚力量,对城市创新发展的重要性日趋凸显。

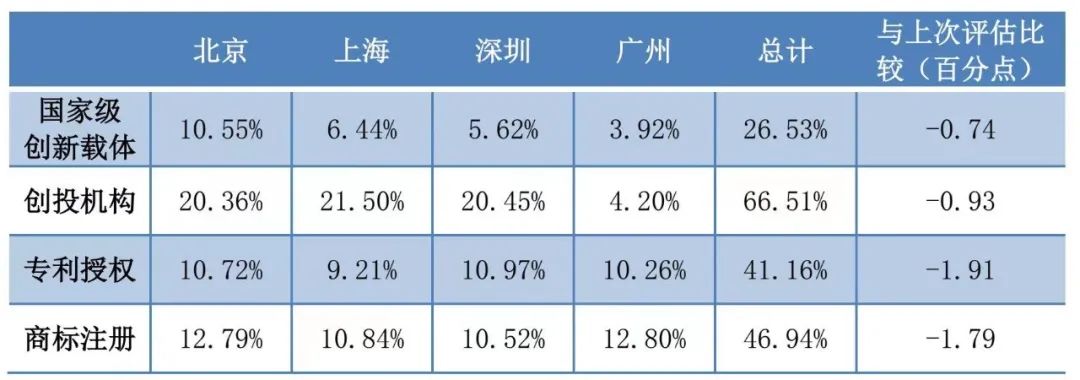

创新资源大量集中于一线城市的现象依然较为突出。评估显示,北京、上海、深圳、广州四个城市拥有的国家认定创新载体数量共计684个,占参评城市总数的26.53%。与上次评估相比,四个一线城市各项创新资源在参评城市中的占比略有下降,但创新资源在城市间分布不均衡、大量集中于一线城市的情况依然明显。

还有一点,根据《报告》,西部城市发展环境整体提升较快,与东部领先城市差距不断缩小,东北城市中小企业发展环境改善速度不及其他地区。

西部各参评城市2021年综合得分均值比上次评估提升9.85%,在各区域中提升最快,区域内各城市发展环境水平差距略有缩小。成都、西安等城市紧扣区域战略发展机遇期、推动产业转型升级,中小企业发展环境持续优化,与东、中部领先城市差距缩小,对西部其他城市起到一定的引领示范作用;东北地区各参评城市综合得分均值比上次评估提升8.65%,增长率在四个区域中最低。受地区经济增长长期乏力、产业结构偏老偏重、人口持续流出等因素影响,东北城市中小企业发展较慢,发展环境整体改善势头不及其他地区,还需要综合施策、持续发力。

据不完全统计,在全国评估工作的带动下,北京、河北、山西、内蒙古、上海、福建、江西、湖南、海南、四川、贵州、陕西、甘肃、青海等14个省区市陆续开展面向本地区的评估工作。中小企业发展环境第三方评估在全国落地范围不断扩大,覆盖全国的中小企业发展环境评估体系正逐步形成,有效推动地方中小企业发展环境改善和优化。

来源:深政观察

版权声明:节目版权由深圳广播电影电视集团所有,未经许可,严禁转载

还没有人发言,快来抢沙发吧

还没有人发言,快来抢沙发吧