建设启动四年,规划颁布三年,粤港澳大湾区到底发生了哪些实质性变化?深圳被寄望的核心引擎功能发挥得如何?

请看三评大湾区系列评论的第二期《二评粤港澳大湾区:改革开路极点带动》。

上一期关注了大湾区底层支撑要素发生的重要变化,涉及水源、电力、燃气和算力等一系列重大工程,这些工作为大湾区更高质量发展奠定了坚实基础,实现了逆流而上,筋强骨壮。(点击此处查看:一评粤港澳大湾区:逆流而上筋强骨壮 | 余治国观察)

而“改革开路极点带动”,被看作是大湾区内部城市之间的发力指导原则,也是大湾区建设以来变化最显著的领域。

尽管从大湾区规划设计来看,国家并没有在大湾区内预设“核心城市”,但还是从“核心引擎”和“极点带动”的角度强化了尖兵作用:香港-深圳、广州-佛山、澳门-珠海。

就在2021年9月,《横琴方案》、《前海方案》横空出世,极点带动的格局更加明显。

(来源:横琴在线)

“改革开路”是湾区协作的突出特征。

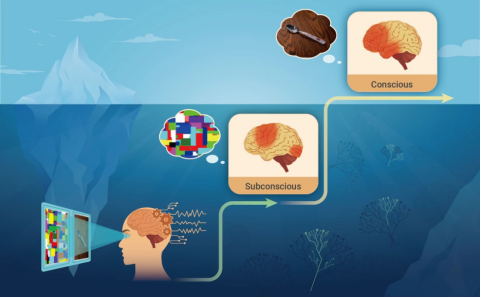

就粤港澳大湾区内部而言,有着堪称全世界最复杂的区域发展协调机制,一国两制、三个关税区、三种货币和不同法系,就世界范围来说也没什么经验可以参照,需要粤港澳三方充分发挥“中国智慧”和“湾区能动性”,去探索前所未有的合作模式,在人类两种对抗性很强的制度中探索出最大公约数,为现代化繁荣的“多元与多样”去闯出新路。

“极点带动”是湾区发展的客观要求。

有学者把粤港澳大湾区比作中国“内部版欧盟”,香港、深圳、广州分别对应英国、德国和法国,各有侧重各有所长。这个比喻不一定恰当,但也确实给人以启示。湾区步伐快不快、稳不稳,某种程度上就看这几座城市的执行力度、工作作风。

作为深圳媒体人,我尤为关注大湾区启动以来,香港—深圳的极点带动进展。

首先,深港之间相向而行的特征越来越明显。

去年,香港特区政府施政报告首次提出“北部都会区”发展策略,深圳对应提出深港口岸经济带。在创新驱动的旗帜下,深港发展趋势实现了会师。

大湾区启动几年来,深港双方不仅在前海继续加强现代服务业领域的密切合作,还开辟出以河套为代表的科技创新合作先行区,137个深港澳科技项目获得支持,240多家产学研企业破土而出。深港之间在合作领域上不断迈向深层次。

其次,深港之间规则衔接的步伐越来越快。

有媒体评价,发现深圳2022年开年后,涉港的消息比以往任何一年都多。从体现规则深度衔接的前海深港国际法务区正式亮相,到河套两岸将落地实施深港“联合政策包”;从港澳导游备案即可在“大前海”跨境执业,到深圳再次招录港澳籍公务员,在包括金融、法治、职业资格认定、资金使用、决策流程都各个领域,深港合作专班正在不断把过去的不可能变成可能。

最后,深港之间命运共同体的认知越来越强烈。

连日来,香港第五波疫情牵动全国上下的心。唇齿相依,福祸与共,不仅体现在深港经济联系上,在抗击疫情中体现得更是尤为充分。深圳人从“帮香港就是帮自己”的认识出发,对于香港特区政府提出的协助要求,包括提升香港核酸检测能力、支援快速抗原检测包等医疗物资、援建社区隔离和治疗设施、保障鲜活食品等生活必需品供应方面,可以说是克服一切困难,全力协助,全力支援。

在我们播发支援香港的新闻下,深圳市民的留言也很暖心,体现了同心抗疫守望相助的总体情绪。在这种命运共同体的基础上,在规则衔接的进展中,相向而行的政策安排里,香港—深圳的极点带动功能越来越显著。

人们期待,大湾区各个城市能够百花齐放,各展所长,也更加寄望香港深圳能够在历史潮流中把握机遇,为大湾区发展注入更加强大的引擎之力。

首席评论员 /余治国

版权声明:节目版权由深圳广播电影电视集团所有,未经许可,严禁转载

还没有人发言,快来抢沙发吧

还没有人发言,快来抢沙发吧